Quand la protection de l’enfance nourrit (malgré elle) le complotisme de certains parents

- Laurent Puech

- 27 oct. 2025

- 20 min de lecture

On a souvent tendance à considérer les discours complotistes comme des excès marginaux : l’affaire de quelques individus isolés, prompts à se laisser embarquer dans des théories farfelues. Pourtant, lorsqu’on s’intéresse au vécu des parents confrontés au dispositif de protection de l’enfance, on comprend que ce n’est pas si simple.

Les théories du complot ne naissent pas dans le vide. Et elles trouvent un terrain fertile dans les expériences de défiance, de brutalité ressentie et d’opacité institutionnelle. Si l’on veut réellement comprendre, agir en limitant les effets contre-productifs, il faut accepter d’interroger aussi nos propres pratiques professionnelles.

1. La contestation parentale : légitime avant tout

Commençons par une évidence qu’il convient pourtant de rappeler : lorsqu’un enfant est placé, c’est-à-dire séparé/extrait de son milieu familial pour le protéger d’un contexte qui le met à mal, la contestation par les parents de la décision judiciaire et des professionnels qui l’ont provoquée est normale, légitime et même nécessaire. Pour la plupart d’entre eux, cette séparation est un acte violent, quand bien même il a le plus souvent été accompagné pour le rendre moins difficile. Mais cet accompagnement ne peut enlever la souffrance, voire parfois l’aggrave.

Remettre en cause la décision, interroger le bien-fondé du placement, pointer d’éventuelles erreurs ou maladresses des services sociaux, tout cela fait partie du jeu démocratique. La critique est nécessaire face à des institutions qui ont des pouvoirs importants afin que ces pouvoirs ne dérivent pas vers des abus, silencieusement.

Dans ce contexte, la vision complotiste adoptée par certains n’est qu’une petite minorité des discours parentaux. Mais cette minorité, ces dernières années, a pris de l’ampleur – notamment portée par les réseaux sociaux et la circulation de récits collectifs. J’ai déjà abordé cette question en mai 2021 Complotisme et protection de l'enfance : inquiétantes convergences.

2. Quand la défiance bascule dans le complot

La vision complotiste, c’est l’interprétation d'événements considérés comme importants par l'attribution d'une intentionnalité malveillante masquée à un groupe disposant d'un pouvoir. Ainsi, pour expliquer un événement aussi marquant que le placement d’un enfant, l’évaluation de la situation de danger par les services sociaux et la décision judiciaire ordonnée par un Procureur de la République ou un juge des enfants seraient donc agis par d’autres raisons que celles qui sont mentionnées dans les rapports et l’ordonnance judiciaire.

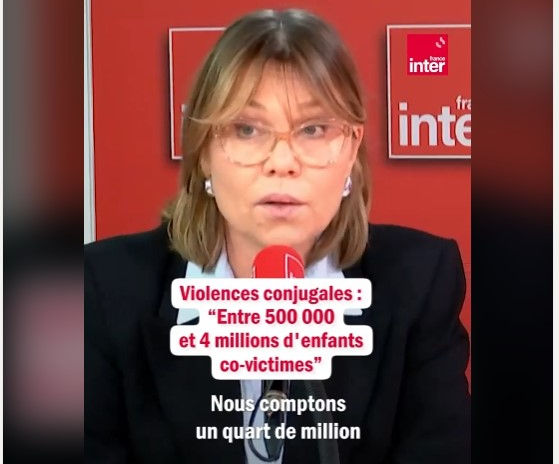

Pour un parent qui adopte une vision complotiste, cela peut se traduire par une conviction du type : « On ne m’a pas pris mon enfant pour le protéger, mais parce que le système veut détruire ma famille, ou se servir de lui à des fins inavouables ». Surgissent alors des spéculations-affirmations récurrentes : prime au placement, argent gagné par des institutions qui ont intérêt à garder indéfiniment les enfants, alimentation de réseaux pédocriminels tenus par les francs-maçons et les juifs, etc. Comme le soulignait Laura IZZO dans sa tribune La protection de l’enfance face au complotisme, ces théories ont toujours existé mais le fait nouveau est la caisse de résonnance que leur donnent les réseaux sociaux.

Pourquoi un tel basculement ? On ne peut réduire à un facteur explicatif unique ce type de basculement plus ou moins rapide vers une vision complotiste. De nombreux facteurs ont été identifiés par les scientifiques qui travaillent sur ce sujet, dont on trouve une excellente synthèse dans Complotisme et manipulation, de Séverine FALKOWICZ et al. (2025).

Mais comme le rappelle le sociologue Gérald BRONNER (À l'assaut du réel, PUF,2025), des « études ont montré que les personnes qui se sentent marginalisées ou qui estiment ne pas avoir le contrôle sur les événements, sont plus susceptibles que les autres d’endosser des théories du complot. » Les résultats d’une autre étude ont attiré mon attention : Les Gilets Jaunes en France : Déterminants psychosociaux et conséquences de l’adhésion à un mouvement social dans un échantillon représentatif de la population. (1)

Parmi leurs conclusions, les auteurs émettaient l’hypothèse que le niveau de la réponse policière aux manifestations des gilets jeunes et les nombreux blessés qu’elle a provoqué, ont « pu renforcer l’idée que le gouvernement est déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires pour écraser le mouvement. Dans ce contexte, les théories du complot affirmant que le gouvernement et ses alliés médiatiques supposés agiraient secrètement et illégalement pour saper le mouvement ont pu gagner en crédibilité parmi les GJ. »

Ainsi, l’idée que le type de réponse institutionnelle à un public dont certains ont une vision marquée par des formes irrationnelles radicales de complotisme et à ceux qui ont des suspicions moins irrationnelles (qui s’appuient sur des affaires réelles qu’elles généralisent abusivement), peut renforcer chacune de ces deux positions.

Quelle est la situation de parents qui vivent comme injuste une situation de placement de leurs enfants ?

Sentiment de marginalisation (mise à l’écart des processus de décision et d’action),

Perte de contrôle des événements (la contrainte administrative et/ou judiciaire et l’asymétrie des pouvoirs entre famille et institutions)

Réponses potentiellement brutales ou simplement inadaptées des institutions

Autant de facteurs qui, pris séparément ou cumulativement, favorisent le rapprochement, voire l’adoption ou l’ancrage dans une vision complotiste. On mesure dès lors combien le complotisme est une des voies possibles d’évolution de leurs pensées.

Il est tentant de penser que la vision complotiste précède la défiance. Mais, dans la mesure où elle apparaît dans le discours parfois après plusieurs mois de placement, on peut aussi l’envisager comme une conséquence adaptative : une manière de tenir debout face à la brutalité du dispositif. Et si le complotisme était parfois moins une pathologie individuelle qu’une réaction sociale à des pratiques vécues comme iniques ?

Ce qui m’a par conséquent intéressé, ce n’est pas tant pourquoi certains parents adoptent une vision complotiste de ce qui se produit pour leur famille avec le placement, mais qu’est-ce qui dans les pratiques professionnelles et institutionnelles nourrit, voire amplifie chez eux l’interprétation complotiste de ce qui se produit. Le piège de ce genre de situation est de resserrer son regard aux seuls parents, que l’on va catégoriser rapidement ou avec de solides éléments. Mais, pour penser professionnellement le complotisme chez ces parents, le regard doit s’élargir à ce qui dans nos pratiques professionnelles et institutionnelles peut générer ou amplifier la vision complotiste à laquelle ces parents adhèrent.

Parce qu'en l'absence de transparence et de reconnaissance, les décisions institutionnelles sont vécues comme des attaques arbitraires. Et parce que chaque zone d'ombre professionnelle nourrit la suspicion.

Pourquoi devons-nous impérativement poser et travailler cette question ? Parce qu’en l’absence de transparence et de reconnaissance, les décisions institutionnelles se vivent comme des attaques arbitraires. Et parce que chaque zone d’ombre professionnelle nourrit la suspicion. La défiance de certains parents devient donc un mouvement légitime de défense. Et le travail avec eux devient difficile, voire impossible, et a un coût pour les enfants, pour les parents et pour les professionnels aussi. Et cette difficulté de travail accentue les risques de pratiques renforçant le soupçon de la part des parents…

3. Les zones grises de nos pratiques professionnelles

Il est donc essentiel de mesurer que la croyance dans le complot n’émerge pas toujours uniquement d’une fragilité ou appétence individuelle pour les constructions complotistes, mais aussi parfois de ce que nos pratiques peuvent induire malgré nous. Lesquelles ? Je vais en donner ici quelques exemples.

L’information préoccupante… sans information aux parents

Depuis 2007, la loi prévoit que, sauf intérêt contraire de l’enfant, celui qui adresse une information préoccupante à la cellule départementale chargé de les recueillir doit en informer préalablement les représentants légaux de l’enfant. C’est une obligation posée par le législateur mais qui, dans les faits, est très souvent non-respectée. L’IP est fréquemment adressée à la CRIP sans en informer les parents alors que cette information aux parents ne venait pas à l’encontre de l’intérêt de l’enfant. Soit cet aspect de la loi est méconnu (et il est effarant de constater à quel point c’est le cas dans les services 18 ans après l’adoption de cette loi…), soit elle est ignorée pour de « bonnes » raisons (peur de la réaction des parents, difficulté à expliquer pourquoi l’on fait cette IP dont on sait par ailleurs qu’elle peut avoir des conséquences importantes pour la famille, etc.).

Pourquoi cette information préalable est-elle prévue ? Pour que les parents, premiers responsables et protecteurs de leur enfant du fait de l’autorité parentale, soient associés d’emblée à une question qui préoccupe des professionnels concernant un danger pour l’enfant. Cette information prévue par le législateur est donc un signe que la protection de l’enfance, a priori, va associer les parents à la potentielle réflexion plus large qui s’engage via le déclenchement d’une IP. Le postulat de départ est : nous allons faire avec vous. Mais le message de l’absence d’information de l’existence d’une IP à ce stade envoie un autre message : nous avons commencé à faire sans vous… nous avons commencé une relation dans laquelle il sera question d’obligations, de devoirs, de droit et de droits… sans respecter notre obligation-devoir ni le droit et en réduisant vos droits (droit à en connaître).

Si vous êtes un parent et que vous apprenez l’existence de cette IP tardivement, c’est-à-dire en recevant un courrier de la CRIP vous annonçant la venue de travailleurs sociaux suite à cette IP, vous vivez généralement mal ce moment. Si vous avez l’impression que quelque chose se passe qui vous échappe, ce sera une réaction simplement normale. Peut-être viendra t-elle favoriser chez certains la sensibilité à une des explications alternatives que proposent les multiples visions complotistes existant sur le marché de l’information… Et chez les personnes ayant de fortes défiances envers les institutions, voilà un facteur qui ne pourra que « confirmer le bien fondé » de cette défiance…

La confusion des termes : “évaluation” ? “enquête” d’abord !

Quand une CRIP reçoit une IP, elle déclenche l’intervention de travailleurs sociaux ou médico-sociaux pour évaluer la situation de l’enfant. Ils sont, selon les termes de la loi, chargé de faire une évaluation. Et souvent, les professionnels insistent sur ce thème : « nous sommes là pour faire une évaluation ». Et quand les parents leur répondent « vous faites une enquête sur nous », trop de professionnels rejettent ce terme. Non, disent-ils, ils ne font pas d’enquête, ils font une évaluation… Mais les parents ont parfaitement raison. Les travailleurs sociaux agissant dans ce cadre mènent bien une enquête, ce que le Larousse définit comme un « Ensemble de recherches ordonnées par une autorité administrative ou judiciaire et destinées à faire la lumière sur quelque chose »… La négation par les professionnels qu’ils mènent une enquête (moyen) pour produire une évaluation (objectif) génère a minima une incompréhension des parents, voire de la défiance. Car comment faire confiance à un dispositif et ses professionnels si les termes sont tronqués quant à ce qui est de produit comme actes ? Défiance possible, malaise certain, et potentiellement construction de sens alternatif pour expliquer ce qui se produit. Gageons que le croisement de récits alimentés par une vision complotiste soulèvera une attention accrue chez certains parents ayant vécu cette IP non-assumée…

Le partage d’informations « clandestin »

Un autre cas où le législateur a prévu l’obligation d’information préalable des représentants légaux de l’enfant, c’est celui du partage d’informations à caractère secret (et non pas le fumeux « secret partagé »). Théoriquement, hors situation où l’intérêt de l’enfant s’oppose à cette information préalable, celle-ci est la norme. Combien de circulations d’informations réciproques sans information préalable des parents entre service social scolaire et secteur, secteur et ASE, ASE et CMP, CMP et sauvegarde, etc. ? Trop sans cette information préalable. Là encore, animer des formations avec des équipes de professionnels permet de mesurer combien, 18 ans après l’adoption de la loi, cette obligation n’est pas mise en pratique par des pans entiers des secteurs du travail social, du médico-social ou du médical.

Ainsi, un réseau non-dit de circulations d’informations entre professionnels se met en place et chaque partage d’information sera découvert a posteriori alors qu’il aurait dû être annoncé a priori : « nous avons été informé par l’assistante sociale du collège que… »… mais l’assistante sociale ne vous l’a pas dit ; « le CMP est très inquiet pour… »… mais personne du CMP ne vous en a parlé ; « l’éducateur a organisé une concertation »… mais il ne vous a pas dit qu’il avait contacté plusieurs services ; « nous nous sommes réunis avec les autres professionnels et… »… oups aucun d’eux n’a pensé à vous informer qu’ils allaient parler de la situation de votre enfant.

Du terme « réseau professionnel », certains narratifs complotistes diront qu’il s’agit de « réseaux pédo ou francs-maçons ou etc. ». Et quelques parents, pas seulement les « déjà-complotistes », pourront être séduits par ces discours, notamment ceux qui ne comprennent pas ce qui est en train de se produire au regard de leur perception de la situation de leur enfant et cherchent des raisons explicatives alternatives.

L’incertitude non assumée.

L’information préoccupante est une intervention fondamentalement « à charge ». Elle débute par la préoccupation de l’émetteur de l’IP concernant un enfant, se poursuit par la préoccupation d’une institution réceptrice de l’IP (le conseil départemental) et se prolonge via son extension que son les professionnels en charge de l’enquête pour évaluer la situation.

Ainsi, se présentent devant une famille des professionnels qui souvent n’ont pour seule information que ce qui est contenu dans l’IP. Et leur travail n’est pas de vérifier la validité de ce qui est contenu dans l’IP. Cela pose d’emblée les parents dans une position défensive : ils doivent montrer que leur enfant n’est pas dans la situation préoccupante remontée par une personne vers une institution qui a jugé suffisamment préoccupante la situation pour diligenter une enquête. Difficile parfois de répondre à toutes les inquiétudes et il restera possiblement régulièrement des zones d’ombres, des suspicions… sans élément concret. Un enfant de 4 ans qui a fait des dessins ressemblants à un sexe d’adulte… Une attitude gênée lorsque sont abordées certains sujets… Et voilà une équipe qui doute, se dit qu’il n’y a rien en apparence mais… mais qui parfois va agir « par précaution », ce qui signifie souvent indexer sa réponse non pas sur les seuls éléments factuels mais sur la situation crainte. Un enfant peut dans certains cas être placé sur la base d’une suspicion plutôt que laissé dans son milieu familial sur la base de craintes fondées mais sans preuve de l’existence des faits appréhendés. Les parents parlent alors de « placement abusif », expression galvaudée à laquelle je préfère celle de « placement précautionniste », qui peut être fondé… ou pas.

Dans ce contexte, pas simple puisqu’il revient à dire agissons comme si sans avoir les éléments suffisants pour cette action, les services de la protection de l’enfance sont devant une incertitude. Lorsqu’elle n’est pas énoncée et assumée, trop de parents se trouvent devant des professionnels qui appuient sur un dysfonctionnement, une inadaptation des réponses parentales pour justifier une préconisation ou réponse qui est motivée par une raison non-énoncée. En matière de suspicion d’inceste par exemple, la situation peut devenir encore plus difficile quand une enquête au pénal a été ouverte et se conclue par un sans suite par manque d’éléments. Les parents y voient la preuve de leur innocence (une erreur car l’absence de preuve au pénal n’est pas la preuve de l’absence de faits) mais cela ne suffit pas à retirer les suspicions des services sociaux intervenant dans le champ administratif ou du judiciaire au civil (car l’absence de preuve au pénal n’est pas la preuve de l’absence de faits encore). Cependant, aucun parent ne peut démontrer qu’il n’a pas fait ce que l’on dit qu’il a fait (démontrer l’inexistence est impossible, seule l’existence peut être démontrée).

Ainsi, une mesure civile de protection peut être ordonnée par un juge des enfants alors que le volet pénal a conclu au « sans-suite ». Il y a donc bien une suite judiciaire… mais non pénale. Devant une telle complexité, difficile pour certains parents d’échapper à l’explication simple donnée par le récit complotiste : si les services sociaux et la justice (civile) ne vous lâchent pas, alors que le pénal a « montré » qu’il n’y avait « rien » à vous reprocher, c’est parce qu’il se passe autre chose que ce qu’ils vous disent… Et revoici le réseau pédo-franc-maçon-juif-etc.

Le déni de responsabilité

Au passage, ajoutons rapidement un facteur d’incompréhension pour les parents. Quand des professionnels nient être du côté de la décision (« ce n’est pas nous qui décisions mais le juge »), ils éludent voire nient leur responsabilité qui est majeure : la plupart des décisions des magistrats sont prises sur la base quasi-exclusive des résultats de l’enquête (éléments factuels et analyse portés à la connaissance du magistrat qui se traduit généralement par des préconisations de la part des professionnels). Quand un système d’intervention nie sa propre responsabilité, soit il renvoie l’image d’une volonté de tronquer la réalité, soit le fait qu’il y a quelque chose de masqué dans le processus décisionnel. Là encore, celui qui a une vision complotiste ou qui se voit proposer une lecture complotiste de ce qui arrive peut trouver dans cette situation un combustible pour alimenter son imaginaire.

L’absence d’un accueil professionnel du propos complotiste

Accueillir la parole complotiste ne va pas de soi, sauf pour des travailleurs sociaux adoptant eux aussi une vision complotiste du monde. Ces derniers existent, quand bien-même les thèmes sur lesquels ils développent un discours complotiste sont le plus souvent hors du champ de la protection de l’enfance. Cette expression accusatrice, quelquefois si fantasque que l’envie de rire la dispute à l’envie de s’opposer frontalement au discours tenu plus ou moins explicitement, ne facilite pas la tache des travailleurs sociaux. Il faut donc accueillir ce type de discours, c’est à dire lui laisser une place sans pour autant le valider et intégrer cette dimension dans le travail mené avec les personnes accompagnées. A la différence d’un ami qui défend des thèses complotistes jusqu’à ce que l’on n’ait plus envie de le voir, la relation avec un usager d’un service est professionnelle et elle doit donc exister au-delà des affects et considérations morales que fait naître chez le professionnel le discours de la personne. Ne pas accueillir la vision complotiste pour travailler avec elle ou malgré elle, c’est prendre le risque de renforcer cette vision par des réponses qui la nourrissent et d’être contreproductif dans le travail d’accompagnement.

4. Limiter les risques pour les familles, professionnels et institutions

Pour les parents, adopter une lecture complotiste peut avoir plusieurs fonctions : se décharger de la culpabilité ; reconstruire une image positive de soi ; retrouver de l’énergie et une appartenance à un collectif. Mais d’autres effets sont délétères pour eux : leur parole devient inaudible, la tension s’accroît avec les professionnels, le risque de passage à l’acte augmente. Et au final, loin de favoriser le retour de l’enfant, la défiance renforce l’analyse soutenant le maintien du placement.

Pour les professionnels, le résultat est tout aussi difficile : incompréhension, usure, sentiment d’impuissance, menaces subies voire agressions verbales et physique dans les situations les pires.

Quelles pistes pour sortir de ce qui souvent se termine dans une impasse ?

5. Vers une alternative féconde

Il ne s’agit évidemment pas d’édulcorer la nécessité de protéger les enfants. Mais de modifier certaines façons de faire qui renforcent les défiances.

Au niveau des professionnels, quelques pistes apparaissent, faciles à écrire mais qui nécessitent des changements profonds (de conception, de vue , de mise en actes) dont je mesure la difficulté.

Assumer nos incertitudes

L’incertitude est un « poison » pour la pensée, notamment quand il s’agit de prendre des risques. Or, une situation de risque de danger est marquée par de nombreuses incertitudes :

Du côté des professionnels : il s’agit donc de métacommuniquer sur cette incertitude, inhérente à l’intervention professionnelle. Il est possible que les décisions qui seront prises par le service (notamment le signalement à l’autorité judiciaire ou la décision par cette dernière de séparer les enfants de leur parents) soient fondées pour partie sur ces incertitudes qui amènent souvent à choisir le moindre risque. Le « moindre risque », c’est la précaution parfois excessive. L’aversion au risque est une donnée à prendre en compte et expliquer.

Du côté des parents : en nous inspirant de Michel Rocard et de sa célèbre citation, nous pourrions dire qu’ « il faut toujours préférer l'hypothèse de l’aversion au risque à celle du complot. L’aversion au risque est courante. Le complot exige un esprit rare. » Bref, mettre en œuvre le principe de parcimonie des hypothèses (ou Rasoir d’Ockam) plutôt qu’aller chercher des interprétations sans le moindre élément tangible.

Donner aux parents une réelle place

Plus les parents sont mis à l’écart, plus peuvent naître des attributions d’intentionnalités imaginaires chez eux. Par conséquent, cette question de la proximité avec les parents doit être centrale, et ce dans tous les espaces où cette proximité est souhaitable (pas seulement l’entretien ou la visite médiatisée ou à domicile, mais aussi les synthèse, concertations, etc.)

Pour les professionnels : adopter une règle simple : si nous faisons sans les parents (un accompagnement, une concertation inter-partenariale, etc.) , alors la présence des parents est la règle, et leur absence doit être motivée et explicitée aux partenaires.

Pour les parents : demander à être associés à tous les moments-clés (donc pas tous les moments ni tous les actes) de l’accompagnement de l’enfant par les professionnels est une base.

Pour qu’il n’y ait pas sentiment de mise à l’écart, il faut que les deux parties signifient leur volonté de proximité et leurs limites à cette proximité car il y en a aussi.

Limiter les zones d’opacité

Le point précédent constitue déjà une tentative de réduire les zones in-visibles pour les parents. A ces zones peu ou pas visibles, nous pouvons ajouter celle des circulations d’informations entre les différents acteurs mobilisés. L’ensemble de l’intervention du dispositif est marqué par des circulations d’informations nécessaires et pour certaines peu ou pas utiles, voire inadaptées (jugements de valeur, informations hors-sujet).

Du côté des professionnels : éliminer les circulations inutiles d’informations pour les réduire aux strictement nécessaire comme le stipule la loi (226-2-2 du CASF) et expliquer fréquemment (pas systématiquement car ce serait impossible) pourquoi la circulation de ces informations en direction de cet interlocuteur précis est nécessaire. D’un point de vue éthique, soumettre à l’approbation par les parents de certaines circulations est à envisager quand cela est possible. Donner du sens non pas au partage d’information de manière générale, mais à ce partage d’information en particulier, c’est à la fois repenser le sens de ses propres actes et le soumettre au regard possiblement critique des parents.

Du côté des parents : demander régulièrement, si ça n’est pas fait par les professionnels, qui a été rencontré et quels thèmes ont été abordés les concernant eux et leurs enfants. Ne pas exiger la transparence, qui relève de l’illusion (impossible dans la réalité, elle parasiterait l’action et noierait sous des informations inutiles les parents), mais de la visibilité sur la part d’action professionnelle qui concerne aussi les parents.

Assumer nos responsabilités sans se défausser

Assumer ses responsabilités, c’est sortir de la négation du niveau de responsabilité qui est celui des travailleurs sociaux et médico-sociaux, notamment sur la question de la décision. Que le décideur soit administratif ou judiciaire, c’est sur la base du travail de proximité, de remontée des informations et des analyses des travailleurs sociaux que la décision se fonde. Quand bien même les préconisations des travailleurs sociaux ne sont pas suivies par le responsable de service ou le magistrat, ce sont les données sélectionnées parmi de nombreuses autres et remontées par les travailleurs sociaux qui soutiennent une décision.

Du côté des professionnels : adopter un discours clair assumant que si la décision n’est pas prise par eux, ce sont bien leurs données et arguments qui vont nourrir la décision. Et que dans ces conditions, ils possèdent un pouvoir sur la situation familiale, quand bien même ils n’ont pas le pouvoir de décider. Assumer son pouvoir, c’est-à-dire la capacité à produire des effets positifs ou négatifs sur la vie des systèmes familiaux, est la condition de la clarté dans la relation. Un pouvoir non-assumé convoque l’imaginaire d’un pouvoir-masqué.

Du côté des parents : si ce n’est pas fait par les professionnels, leur demander de clarifier ce point. Les règles doivent être connues de tous, et les parents sont parfaitement légitimes à demander des comptes aux professionnels : ils ont un pouvoir important, ils ont une responsabilité majeure dans ce qui va se produire, et chaque parent a non seulement le droit mais aussi pour beaucoup le besoin de le mesurer. Et quand des professionnels (rares) nient fermement et absolument leur pouvoir sur la décision, ne pas se confronter inutilement avec eux car cela pourrait avoir des effets préjudiciables pour vous : en situation inégalitaire, celui qui a du pouvoir sur l’autre, ce n’est pas vous.

Accueillir professionnellement la vision complotiste

Il y a là un élément de renforcement culturel auquel l’époque oblige. La parole complotiste est désormais significativement présente dans notre quotidien, dans toutes les catégories de la population, chez les travailleurs sociaux comme leurs publics. L’accueillir nécessite donc de penser cet accueil.

Accueillir, c’est adopter une démarche compréhensive

Accueillir cette vision, ce n’est pas valider, confirmer, justifier. C’est signifier que chacun a sa façon de lire le monde et ce qui se produit, que tous les avis existent… sans pour autant leur donner une égale valeur. Il y a des récits insensés, déliés du réel tandis que d’autres s’y tiennent. Entre les deux, on trouve quantités de nuances, sans compter que certaines personnes sont un peu ou beaucoup imprégnée d’une vision complotiste sur un thème et peuvent parallèlement refuser cette vision sur quantité d’autres sujets.

Accueillir, c’est d’abord revenir aux fondamentaux de l’entretien d’aide

Principe de non-jugement comme base de départ, écoute active, reformulation et empathie sont des atouts pour comprendre la carte mentale de la personne, en réduisant au minimum ce qu’elle provoque comme jugements chez nous. Le non-jugement n’est jamais que la capacité à identifier et limiter l’expression de ses propres jugements. Être disponible à cette autre vision, cette autre conception du monde est le préalable pour travailler correctement avec la personne dans un objectif d’aide. La personne ayant une vision complotiste de votre fonction, de votre institution et/ou de votre mission va forcément venir abraser vos capacités à conserver une forme de proximité avec les fondamentaux professionnels.

Accueillir, c’est entendre ce qui se joue derrière ce discours

Accueillir, c’est aussi dépasser la sidération et le blocage que provoquent les propos complotistes et se déplacer pour mesurer ce que vivent les parents qui adoptent une vision complotiste de ce qui leur arrive. Ce n’est pas un acte si simple et il exige de la distance professionnelle sans qu’elle devienne froideur. La froideur amplifie le risque de défiance. Créer de la proximité passe donc par la compréhension de ce qui se passe pour les personnes, pour se rapprocher des formes de violence objective qu’elles subissent, et pouvoir créer ou renforcer la relation. On trouve d’autres types de situations assez proches de celle qui nous intéresse ici. Par exemple, un discours marqué plus ou moins fortement par une vision raciste de la part de quelqu’un du public amène le professionnel à faire ce même déplacement : dépasser l’abomination et/ou l’absurde de ce qui est dit pour comprendre ce que vit celui qui l’énonce.

Accueillir, c’est refuser d’entrer dans la confrontation frontale

L’inexistence d’un complot ne peut se démontrer. C’est une impossibilité logique et physique qui devient chez les adeptes d’une vision complotiste une « preuve » puisque le propre du complot est de ne pas se faire connaître… Ne perdez donc surtout pas de temps ni ne vous trompez pas de lieu et d’objectif. Signifier à une personne ayant une vision complotiste qu’elle se trompe favorise chez elle le sentiment… d’avoir raison et qu’on veut la faire taire.

Et rappelez-vous que la charge de la preuve appartient à celui qui affirme, et que s’il y a un échange sur un supposé complot, c’est sur la base de démonstrations qui doivent être amenées par les tenants de ces théories.

Accueillir, c’est dire où est la limite de l’acceptable

L’acceptable n’est pas tant une question morale qu’une question d’efficacité. L’inacceptable est ici ce qui détournerait du but de l’accompagnement. Ainsi, les motivations à travailler sur un point (santé, administratif, relation parent-enfant) ne sont pas au centre de l’échange, une place occupée par les conséquences potentielles des choix des parents. On peut par exemple refuser un accompagnement vers les soins dentaires de son enfant parce que l’on a un souvenir traumatique d’un rendez vous durant sa propre enfance (situation assez commune) ou parce que l’on craint que soit implantée une puce 5G dans les dents de son enfant (situation exceptionnelle) : dans les deux cas, le seul point qui compte est l’impact et le préjudice potentiel pour l’enfant d’un tel choix du parent. Les croyances des gens, aussi étranges soient-elles, ne ferment pas toujours la possibilité d’un travail.

Accueillir, c’est aussi savoir se protéger

Éviter de s’acharner à vouloir démontrer la fausseté des croyances qui se transforment parfois en accusations qui tentent d’atteindre la personne derrière le professionnel, c’est aussi se préserver pour pouvoir encore travailler avec autant que possible. Ne pas rester seul et trouver un espace de soutien et d’échange auprès de son équipe et de son encadrement sont aussi des ressources à ne pas négliger. C’est d’autant plus nécessaire lorsque la vision complotiste se transforme en agression contre les professionnels.

Accueillir, c’est résister à l’envie de quitter l’accompagnement

Tenir dans un accompagnement qui vous met à mal ne va pas de soi. Dans des cas extrêmes, des parents adoptant une vision complotiste du monde et de votre action pourront par leurs actes et leurs mots vous mettre à mal, vous épuiser jusqu’à obtenir un changement de professionnel. Mais tenir est un enjeu majeur, notamment quand les parcours des enfants bénéficiant d’une mesure de protection sont déjà constitués de tant de ruptures.

Travailler avec des parents ayant une telle représentation du monde nécessite donc de signifier dès l’accueil que le travail sera mené, que l’engagement que vous prenez sera tenu, que vous ne cesserait pas de travailler au bénéfice de leur enfant et avec eux si possible.

Accueillir, c’est éviter si possible le parasitage par la peur

Plus la peur du danger pour nous et/ou l’enfant est importante, plus nous risquons d’alimenter une spirale préjudiciable : peur → seuil d’alerte abaissé → niveau d’exigence augmenté → extension du contrôle → renforcement réciproque de la défiance → montée des interprétations complotistes.

Accueillir, c’est rappeler aux parents qu’ils ont des droits

Un parent avec une vision complotiste reste pleinement un parent. Il dispose des mêmes droits dans ses rapports aux services administratifs ou judiciaires. C’est un point essentiel à souligner d’emblée car c’est souvent sur la question de l’exigence de respect de ces droits que peuvent se tendre des relations. Les droits des familles dans leurs rapports avec les services de l'aide sociale à l'enfance (articles L223-1 à L223-8 du CASF) sont un levier pour redonner aux parents une place. Ne pas respecter ces droits, c’est ne pas respecter les parents. Restreindre ces droits trop vite derrière le concept central mais très interprétatif d’intérêt de l’enfant, c’est augmenter le risque d’un affrontement et d’une rupture, parfois contre l’intérêt de l’enfant.

Autour des droits se jouent tant de choses que c’est un élément majeur de l’accompagnement, notamment avec des parents nourris d’un discours complotiste qui leur dit qu’ils ne sont rien face à une institution toute-puissante. L’asymétrie entre parents et institutions de la protection de l’enfance est réelle. D’où l’importance que les quelques droits qu’ont les parents soient respectés, et même amplifiés. Je pense ici au fait que els rapports ne soient pas remis aux parents directement, un principe général qui n’a pas de sens et renforce la défiance. La non-remise devrait être une exception motivée.

Conclusion

La majorité des parents en désaccord avec une décision de placement ne sombrent pas dans le complotisme. Mais pour ceux qui le font, la façon d’agir des systèmes d’intervention peut être un facteur amplifiant cette vision. Reconnaître cette part de responsabilité, ce n’est pas s’auto-flageller : c’est ouvrir une piste de travail professionnelle. Car au fond, une des questions centrales sur lesquelles nous avons une prise n’est pas : « Pourquoi certains parents croient-ils à des complots ? » mais : « Qu’est-ce qui, dans notre pratique, peut leur donner des raisons d’adopter une telle vision de notre action ? ».

Laurent PUECH

Notes :

(1) Wagner-Egger, P., Adam-Troian, J., Cordonier, L., Cafiero, F., & Bronner, G. (2022). The Yellow Vests in France: Psychosocial Determinants and Consequences of the Adherence to a Social Movement in a Representative Sample of the Population. International Review of Social Psychology, 35(1), 2. https://rips-irsp.com/articles/10.5334/irsp.556 .

Commentaires